最近、AIや機械学習のニュースで「GPUサーバー」という言葉を耳にする機会が増えましたね。

しかし、「サーバーってCPUじゃないの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、あなたの素朴な疑問から、なぜGPUサーバーが今これほど重要なのかまでを、初心者の方にも分かりやすく解説していきたいと思います。

これを読めば、AIがなぜ速く学習できるのか、その仕組みが見えてくるかもしれませんよ。

目次

CPUとGPU、どっちも「計算する装置」

まず、CPU(Central Processing Unit)とGPU(Graphics Processing Unit)の最も根本的な疑問から始めましょう。

はい、その通り、どちらも計算を行うための半導体チップです。

しかし、この2つは「計算の仕方」が全く違います。例えるなら、CPUは「少数の優秀な専門家」、GPUは「多数のシンプルな作業員」みたいですね。

CPUとGPUの違い:得意な計算の種類

- CPUは、複雑な問題を、順序立てて一つずつ解くことが得意です。

コンピュータ全体の司令塔として、OSの動作や複雑な論理演算を担います。 - GPUは、単純な問題を、膨大な数で一斉に解くことが得意です。

もともとは、画面のピクセル(点)の色を大量に計算するために生まれました。

つまり、CPUは「多様なタスクを速く正確に」、GPUは「同じタスクを大量に速く」こなすことに特化しているのです。

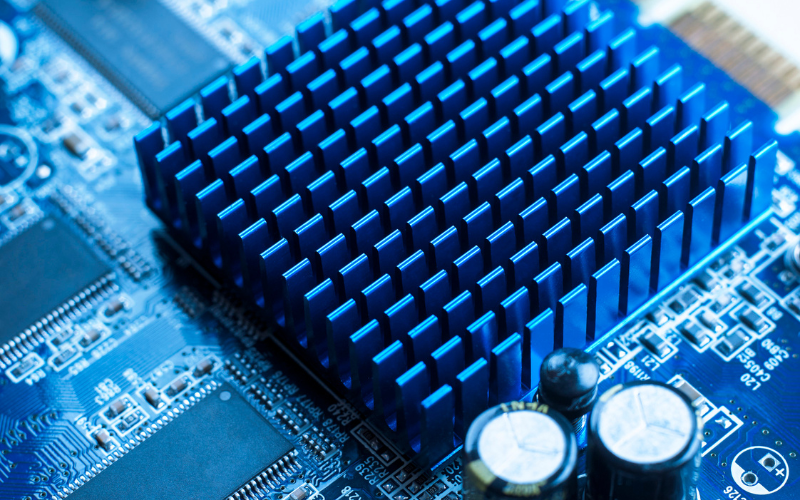

なぜ「グラボ」に大きなヒートシンクが付いているの?

「グラボ」(グラフィックボード)という言葉には馴染みがあるかもしれません。

PCゲームを楽しむために搭載する、あの大きなヒートシンクが付いたパーツです。これもGPUを搭載しています。

実は、GPUは膨大な数のコアを同時に動かすため、非常に大きな熱を発生させるのです。

巨大なヒートシンクは、その熱を効率よく逃がすために不可欠な部品です。

この発熱の大きさこそが、GPUがどれだけ膨大な計算を一瞬で行っているかの証拠と言えるでしょう。

グラフィックボードは、高解像度の3D映像という、単純な計算の繰り返しをCPUに代わって引き受けることで、PC全体のパフォーマンスを向上させるために開発されました。

GPUは昔からあるのに、なぜ今になって話題なの?

「グラフィックボードは昔からあったのに、なぜ今『GPUサーバー』が話題なの?」という疑問は、非常に重要なポイントです。

その理由は、GPUが最も得意とする「大量の単純な並列計算」が、「AI(人工知能)の学習」と完璧に一致したからみたいですね。

AIのディープラーニング(深層学習)は、膨大なデータを繰り返し学習させることで、その精度を高めます。

この学習プロセスは、莫大な量の行列計算で構成されており、まさにGPUが最も得意とする作業でした。

グラフィック処理用に開発されたGPUが、AIという全く新しい分野でその真価を発揮したことで、その存在が再評価され、一躍脚光を浴びることになったのです。

まとめ:CPUサーバーとGPUサーバーの役割分担について

結論として、CPUサーバーとGPUサーバーの関係は、PCにおける「CPUとグラフィックボード」の関係に似ています。

- CPUサーバーは、データセンター全体の「頭脳」として、ウェブサイトの運用やデータベース処理といった、汎用的で複雑なタスクを担います。

- GPUサーバーは、ディープラーニングやビッグデータ解析といった、特定の重い並列計算タスクを専門的に引き受ける「専門家」です。

GPUサーバーの登場により、CPUサーバーは本来の得意分野に集中できるようになり、AIや科学技術計算といった特定のタスクは圧倒的な速度で処理できるようになったのです。

この役割分担こそが、現代のデジタル社会を支える重要な仕組みになっていると言えるでしょう。

この記事を書いた人

山口亨(中小企業診断士) UTAGE総研株式会社 代表取締役

公的支援機関を中心に、長年にわたり中小企業支援に携わる経営コンサルタント。

代表著作に「ガンダムに学ぶ経営学」「ドラクエができれば経営がわかる」がある。

山口亨(中小企業診断士) UTAGE総研株式会社 代表取締役

公的支援機関を中心に、長年にわたり中小企業支援に携わる経営コンサルタント。

代表著作に「ガンダムに学ぶ経営学」「ドラクエができれば経営がわかる」がある。

![]() (@susumu_utage)

:1日3回定期ポスト配信中。朝のニュース解説は必見!

(@susumu_utage)

:1日3回定期ポスト配信中。朝のニュース解説は必見!

【免責事項】

- 掲載情報は記事の公開日時点のものであり、その正確性や完全性を保証するものではありません。

- 内容は筆者の個人的な見解に基づくものであり、効果や結果を保証するものではありません。

- 本ブログの情報を用いて行う一切の行為、およびそれにより生じた損害について、当方は責任を負いかねます。最終的な判断はご自身の責任で行ってください。