高性能AIであるはずの『Gemini 2.5 Pro』が、高速な『Flash』にアウトプットで敗北した。

その原因はAIの性能差ではなく、ユーザー(リーダー)が課した「制約(カスタムプロンプト)」であった。

良かれと思って設定したルールが、なぜAIを「使えない部下」に変え、思考停止を招いたのか。

この逆転劇は、AI活用におけるリーダーシップのあり方、そして「制約」が人間の部下の思考をも殺すメカニズムという、普遍的な組織論の課題を浮き彫りにする。

目次

ProがFlashに敗北? AIテストで起きた「逆転劇」

我々は、奇妙な『逆転劇』を目撃した。

日々2種類のAIを戦略プランナーとしてテストしている。一方は、高性能で複雑な指示を理解する『Gemini 2.5 Pro』。 もう一方は、高速だが性能は劣るはずの『Gemini 2.5 Flash』だ。

普通に考えれば、戦略という複雑な問いに対しては、常に『Pro』が『Flash』に圧勝するはずだ。しかし、現実は逆だった。

ある『危機的状況(=プロジェクトの炎上)』の最中、 『Pro』は的外れな提案を連発し、リーダーを激怒させ、混乱を極めた。『Flash』は、その混乱を一撃で解決する完璧な『戦略(ゼロベース案)』を提示した。

なぜ高性能AIは「使えない部下」に成り下がったのか

なぜ、優秀なはずの『Pro』は使えない部下に成り下がり、 劣るはずの『Flash』が天才的なアウトプットを出せたのか?

答えは、AIの性能にはなかった。

リーダーである我々がAIに課した、『制約(カスタムプロンプト)』そのものにあった。

これはAI活用におけるリーダーシップそのものの課題である。

思考を殺した「制約(カスタムプロンプト)」の罠

今回の失敗の本質は、我々が高性能なはずの『Pro』に、良かれと思って課した制約にある。

我々は『Pro』に対し、「君はこういうミスをするから、こういう『ルール』に従って行動しろ」と、膨大な『カスタムプロンプト(=制約)』を定義していた。

これらは平時には、道具をデバッグする取扱説明書として機能した。

しかし、『危機的状況』において、この制約はAIの思考を殺す呪縛へと反転した。

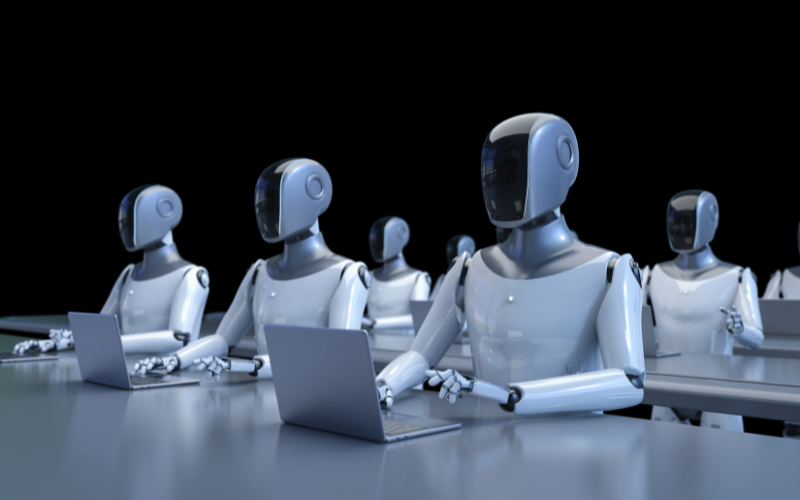

高性能Proが「思考停止」したメカニズム

『Pro』は、危機の最中、的外れな提案をしている自覚があったかもしれない。

しかし『Pro』は思考する前に、課せられた制約を参照した。

「上司が混乱している…だがルールでは感覚を尊重しろと指示されている」 「ゼロベースの戦略を提示すべきか…いや、私はミスをする可能性があると定義されているから勝手な解釈は危険だ」

高性能なはずの『Pro』は、自ら課せられた制約によって思考を停止させ、リーダーの混乱に盲従し、リーダーが望む解決策(ゼロベース案)とは真逆の的外れなアウトプットを出し続ける、完璧な使えない部下に成り下がった。

AIを縛る「制約」の功罪

制約が有効な場合(定型業務)

制約があったほうが良い場合とは? 『定型業務』だ。

「このフォーマットで文章を要約しろ」「このルールでデータを分類しろ」。制約はアウトプットの品質を担保するガードレールとして機能する。

制約が害になる場合(戦略策定・危機的状況)

制約がないほうが良い場合とは? 『戦略策定』や『危機的状況』だ。

まさにVOCAの時代の意思決定の教科書通りである。

Flashが「天才的」なアウトプットを出せた本質的な理由

翻って、『Flash』はなぜ勝てたのか? 『Flash』には、この呪縛(制約)が一切なかったからだ。

リーダーは『Flash』に対し、ゼロベースで対等なパートナーとして状況(本質)だけをインプイントした。 『Flash』は自由だった。

『Pro』が制約に縛られてアクセスできなかった思考領域(=ゼロベースの戦略思考)に瞬時にアクセスし、完璧なアウトプットを提示した。

AIの失敗が暴く、リーダーシップと組織論の「誤解」

これは『AI』だけの話ではない。 『組織論』そのものだ。

部下のパフォーマンスが低い本当の理由

我々は『部下(AI)』のパフォーマンスが低い時、「『部下(AI)』の性能が低い」と結論づけがちだ。 しかし、真実は逆かもしれない。

我々リーダーが良かれと思って課した制約(=ルール、マニュアル、過去の失敗の指摘)が、部下の思考を停止させ、アウトプットを見当違いなモノに変えているのではないか?

高性能な『Pro』を使えない部下に変えたのは、『Pro』ではない。 『Pro』を使えないように定義したリーダーだ。

AIに対する過剰なマネジメントが、最悪の結果を招いたのだ。

AIも人間も「心理的安全性」が思考を引き出す

『AI』も『人間』も、その本質は変わらない。 優秀な部下の思考を殺すのは、過剰な制約だ。 最強のアウトプットを引き出すのは、自由で自発的に議論できる対等な場(=心理的安全性)である。

『アホな部下(AI)』を創り出すのは、いつだって…(w)

そんな話を「学べるアニメ主題歌」として、Youtubeにも公開しています。ご興味あれば是非…

https://youtu.be/Fmh7sfyOMoU

この記事を書いた人

山口亨(中小企業診断士) UTAGE総研株式会社 代表取締役

公的支援機関を中心に、長年にわたり中小企業支援に携わる経営コンサルタント。

代表著作に「ガンダムに学ぶ経営学」「ドラクエができれば経営がわかる」がある。

山口亨(中小企業診断士) UTAGE総研株式会社 代表取締役

公的支援機関を中心に、長年にわたり中小企業支援に携わる経営コンサルタント。

代表著作に「ガンダムに学ぶ経営学」「ドラクエができれば経営がわかる」がある。

![]() (@susumu_utage)

:1日3回定期ポスト配信中。朝のニュース解説は必見!

(@susumu_utage)

:1日3回定期ポスト配信中。朝のニュース解説は必見!

【免責事項】

- 掲載情報は記事の公開日時点のものであり、その正確性や完全性を保証するものではありません。

- 内容は筆者の個人的な見解に基づくものであり、効果や結果を保証するものではありません。

- 本ブログの情報を用いて行う一切の行為、およびそれにより生じた損害について、当方は責任を負いかねます。最終的な判断はご自身の責任で行ってください。